С 2025 года Федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» интегрирован в национальный проект «Экологическое благополучие», что подчёркивает не только экономическое, но и социально-экологическое значение проекта для развития страны. О том, по каким циркулярным траекториям трансформируется российская экономика, руководителю платформы ИНФРАГРИН Светлане Бик рассказывает заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Буцаев.

О ЧЕМ ШЕЛ РАЗГОВОР:

- О показателях и подходах к реализации федерального проекта "Экономика замкнутого цикла"

- О формировании нормативной системы экономики замкнутого цикла

- О программе стандартизации применения вторичных ресурсов

- Об отраслевых программах по использованию вторичных ресурсов

- О применении отходов угледобывающей промышленности

- О разработке региональных программ по экономике замкнутого цикла

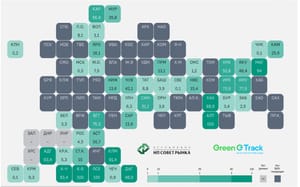

- О результатах рейтинга циркулярной трансформации субъектов РФ ИНФРАГРИН 2025

— Денис Петрович, мы уже не в первый раз делаем с Вами интервью для платформы ИНФРАГРИН по актуальным трендам отрасли. И если пять лет назад мы обсуждали только тему ТКО, два года назад самой жаркой темой был РОП, то сейчас, как хорошо видно по Вашим выступлениям, в фокусе внимания начало глубокой ресурсной трансформации экономики. В федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла», который Вы курируете, заложены чрезвычайно высокие ориентиры по использованию вторичных ресурсов. Насколько они реалистичны, учитывая стартовое состояние отрасли?

— Базовые показатели федерального проекта действительно амбициозны. Индекс использования вторичных ресурсов должен вырасти с нуля в 2021 году до 32% к 2030 году. Доля утилизируемых видов упаковки должна увеличиться с 38% до 85%. Это означает, что каждая третья тонна сырья в экономике через 5 лет будет вторичной: уровень высокий, но траектория движения к нему вполне реальная, и она опирается на систему мер.

Установлены конкретные отраслевые цели вовлечения вторсырья в хозяйственный оборот: 34% в промышленности, 40% в строительстве и 50% в сельском хозяйстве.

Для сравнения: в прошлом году доля вторичных материалов в промышленности составила 15%, в строительстве — 13%, в сельском хозяйстве — 25%. Это показывает, что движение идёт в правильном направлении.

Реалистичность этих показателей обеспечивается разработкой правовой базы, применением экономических стимулов и созданием производственной инфраструктуры.

Вы только представьте масштаб запущенного процесса: в 2024 году в России введены мощности по переработке на 4 миллиона тонн отходов, в 2025 году запланировано строительство 36 объектов в 19 регионах общей мощности 5 миллионов тонн ежегодно. К 2030 году планируется создать 8 экотехнопарков с полным циклом переработки.

— Миллиарды тонн отходов образуются в России ежегодно, при этом мощности по переработке вводятся на несколько миллионов тонн. Каким образом можно закрыть этот масштабный разрыв между объёмами образования и переработки отходов?

— Здесь важно понимать структуру отходов. Действительно, ежегодно в России образуется более восьми миллиардов тонн отходов, но из них шесть миллиардов тонн — это отходы угледобычи. Это вскрышные породы, которые фактически являются минеральным сырьём для строительства и дорожных работ.

Помимо угольной отрасли, около 100 миллионов тонн составляют строительные отходы, 46 миллионов тонн — твёрдые коммунальные отходы, 19 миллионов тонн — золошлаковые отходы от работы тепловых станций. Именно на эти фракции направлены основные усилия по созданию мощностей переработки.

Стратегия не в том, чтобы построить гигантские заводы, перерабатывающие миллиарды тонн со всей страны. Подход другой: создание распределённой системы вовлечения вторичных ресурсов непосредственно в местах их образования.

Когда золошлаки сразу используются в дорожном строительстве и производстве цемента, а вскрышные породы — в строительстве насыпей и производстве стройматериалов на местах.

Для органических отходов сельского хозяйства внедряются технологии компостирования и производства биогаза.

Для ориентира: в 2024 году общая масса органических отходов, направленная на компостирование, превысила два миллиона тонн.

Федеральный проект работает с экономикой замкнутого цикла именно как с циклом — большинство отходов должны возвращаться в производство там, где они образовались, без долгой и дорогой транспортировки.

Государство не просит бизнес перерабатывать отходы — оно создаёт условия, при которых это выгодно

— За последние три года принят большой пакет федеральных законов и постановлений правительства: от введения понятий «вторичные ресурсы» и «вторичное сырьё» до запрета отдельных видов продукции. Как эти инструменты работают в связке и какие из них уже показали конкретные результаты?

— Законодательная система выстраивается последовательно. В 2022 году был принят федеральный закон, которым введены базовые понятия «вторичные ресурсы» и «вторичное сырьё», и эти понятия разграничены с «отходами».

Это принципиально изменило правовой статус материалов — то, что раньше считалось отходом, теперь может быть ресурсом с первого дня.

В 2024 году было принято сразу несколько важных нормоактов: установлены требования к перевозке строительных отходов и обязательная доля их обработки в регионах, создана система «зелёных закупок», по которой государство и муниципалитеты должны отдавать предпочтение продукции с определённой долей вторсырья.

Также правительство утвердило перечень товаров с обязательным содержанием вторсырья. К примеру, цемент должен содержать минимум 6% вторичных материалов, а резиновые покрытия — 80%. Это уже не рекомендации, а требования.

Появились и запреты. Год назад Распоряжением Правительства утверждён перечень видов продукции, производство которых не допускается, если их отходы не подлежат переработке. Это создаёт стимул для производителей изначально проектировать товары с учётом их дальнейшей утилизации.

В 2024 году утверждён перечень строительных материалов из вторсырья — от гидроизоляции до дорожных покрытий. Совместно АО «ДОМ.РФ» и Российским экологическим оператором разработаны технические требования к таким материалам. Компании начинают включать эти позиции в спецификации проектов.

Государство не просит бизнес перерабатывать отходы — оно создаёт условия, при которых это выгодно.

— Как государство контролирует соблюдение этих требований и верификацию заявленной доли вторсырья?

— Система контроля выстроена по нескольким направлениям. В 2024 году Минпромторг России и Росстандарт утвердили Перспективную программу стандартизации по направлению применения вторичных ресурсов, вторичного сырья и продукции из него.

Программа предусматривает разработку стандартов для промышленности, строительства, сельского хозяйства и ЖКХ. Это обеспечит единообразие требований к качеству вторичной продукции.

Верификация заявленной доли вторсырья происходит через механизм расширенной ответственности производителей.

Если компания заявляет определённый процент вторсырья в продукции, она получает понижающий коэффициент при расчёте объёма расширенной ответственности и налоговые льготы. Но эти данные проверяются при аудите, и за недостоверную информацию предусмотрены санкции.

Кроме того, работает общественный контроль. РЭО создал базу данных наилучших доступных технологий и практик получения вторичных минеральных ресурсов. Любой участник рынка может проверить технологию и заявленные характеристики продукции.

С 2025 года запущена система государственного статистического наблюдения за образованием и использованием вторичного сырья. Производители обязаны ежегодно отчитываться в Минпромторг об образовании, использовании и поставках вторсырья.

Данные интегрируются с федеральной государственной информационной системой учёта и контроля за обращением с отходами (ФГИС УТКО) — а это значит, что система становится прозрачной, в том числе для принятия последующих регуляторных решений.

С 1 сентября 2025 года продажа всех вторичных ресурсов, полученных при раздельном накоплении и обработке отходов, может осуществляться только через электронные площадки, зарегистрированные в федеральном реестре.

Российский экологический оператор создал специализированную электронную торговую площадку, где все сделки прозрачны и фиксируются.

Однако барьеры, конечно же, есть. Главный из них — отсутствие категорий изделий из вторсырья в справочниках проектной и сметной документации. Проектировщики не включают продукцию из нетрадиционных материалов, потому что нет привычных позиций в справочниках.

Второй барьер — недостаток информации о свойствах изделий из вторичных отходов как альтернативы традиционным материалам.

Третий — нехватка квалифицированных кадров, которые понимают технологии работы с вторсырьём.

РЭО активно работает над устранением этих барьеров через взаимодействие с наукой и технологическими институтами и лабораториями, проводит образовательные семинары, выпускает методические рекомендации, популяризирует лучшие практики. Но это процесс, который требует времени и системного подхода.

То, что раньше жгли и закапывали, теперь превращается в цемент, асфальт и энергию.

— Вы уже упоминали отраслевые программы по использованию вторичных ресурсов. Какие результаты уже можно отметить?

— Совсем коротко можно ответить так: то, что раньше жгли и закапывали, теперь превращается в цемент, асфальт и энергию.

Программа по строительству направлена на вовлечение в оборот не менее 25–40% вторичных ресурсов из строительных отходов к 2030 году. Сейчас перерабатывается 13% из 96 миллионов тонн строительных отходов, образующихся ежегодно. Разработан перечень материалов из вторсырья для применения в строительстве.

К примеру, вторичный щебень из боя бетона идёт на заполнители для новых бетонов и дорожные основания, асфальтобетонный лом — на регенерированный асфальтобетон, бой кирпича — на заполнители и основания дорог.

Программа по ЖКХ реализуется в четырёх пилотных федеральных округах — ЦФО, СЗФО, СФО и ПФО. Здесь отрабатываются технологии переработки осадков сточных вод и пищевых отходов. Потенциал сокращения иловых карт на очистных сооружениях составляет 65%, можно производить до 60% технического рекультиванта из отходов органических веществ и снизить объём пищевых отходов на полигонах на 30%. Пилотные проекты работают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Татарстане, Самарской и Новосибирской областях.

Программа по промышленности охватывает переработку металлургических шлаков, золошлаков, отходов деревообработки, резинотехнических изделий. К 2024 году доля вторсырья в сельском хозяйстве достигла 25%, целевой показатель к 2030 году — 50%.

Программа по сельскому хозяйству сосредоточена на переработке навоза, помёта, соломы, жома, мелассы. К 2024 году доля вторсырья в сельском хозяйстве достигла 25%, целевой показатель к 2030 году — 50%.

— В октябре 2025 года правительство утвердило специальный план мероприятий по созданию системы использования отходов угледобывающей промышленности. Есть ощущение, что самый большой и одновременно больной вопрос в связи с этим: где будет применяться эта продукция и будет ли она востребована со стороны покупателей?

— Правительство своим распоряжением утвердило план мероприятий — так называемую «дорожную карту» — по созданию системы использования побочных продуктов производства, вторичных ресурсов и отходов угледобывающей промышленности.

Основные виды вторичных ресурсов — вскрышные породы, золошлаковые материалы и отходы обогащения угля. Вскрышные породы можно использовать в производстве строительных материалов и для рекультивации земель. Золошлаковые материалы идут в дорожное строительство, производство цемента и бетона. Отходы обогащения угля подходят для производства строительных материалов и топливных брикетов.

План предусматривает комплекс мероприятий на 2025–2028 годы и включает несколько направлений.

Во-первых, сбор данных у компаний топливно-энергетического комплекса о ситуации с накоплением отходов, образованием и использованием вскрышных пород.

Во-вторых, оценка потребности и возможности утилизации этих ресурсов.

В-третьих, проработка механизмов поддержки предприятий — возмещение части затрат на оборудование, упрощённый доступ к отвалам вскрышных пород, расположенным на участках нераспределённого фонда недр.

Важнейшая часть плана — создание спроса на продукцию с содержанием вторичного сырья за счёт федеральных и региональных программ. Дорожное строительство здесь — основной потребитель.

Уже сейчас золошлаки успешно применяются для устройства насыпей и дорожного полотна, асфальтогранулят из ремонтируемых дорог — для укрепления обочин и местных дорог, металлургические шлаки — как инертный материал для асфальтобетонных смесей.

В Кузбассе на базе отраслевых институтов планируется создание центра компетенций по переработке отходов угледобычи. Готовится сборник лучших практик, анализ рынка оборудования. Разрабатываются изменения в законодательство для дополнительного стимулирования повторного использования ресурсов.

Важно, что эта дорожная карта снимает административные и логистические барьеры. Если мы создадим дополнительную базу строительных материалов, снизим нагрузку на полигоны и сократим затраты на рекультивацию земель, то для регионов Сибири это может стать новым источником экономического роста.

До конца года каждый регион должен написать свою дорожную карту в циркулярное будущее

— Все субъекты РФ до конца 2025 года должны разработать региональные программы по экономике замкнутого цикла. Какие требования выдвигаются к региональным программам и как будет оцениваться их выполнение?

— Задача по разработке региональных программ установлена указом Президента и является обязательной для всех субъектов Федерации. До конца года каждый регион должен написать свою дорожную карту в циркулярное будущее.

Российский экологический оператор совместно с Минприроды России подготовили методические рекомендации, которые доведены до всех регионов. В течение 2025 года для субъектов проводятся семинары, направленные на ускорение разработки программ.

Региональная программа должна представлять собой комплекс мероприятий, направленных на реализацию задачи по переходу к экономике замкнутого цикла. Она включает несколько обязательных разделов.

Во-первых, комплексный анализ сферы обращения со вторичными ресурсами и анализ сферы материального производства для формирования планов по объёмам производства продукции с использованием вторсырья.

Регионы должны понять, сколько отходов образуется, какие из них можно использовать как вторичное сырьё, какие предприятия могут это сырьё потреблять.

Во-вторых, выявление существующих барьеров для вовлечения вторичных ресурсов и сырья. Это могут быть законодательные ограничения регионального уровня, логистические проблемы, отсутствие инфраструктуры, нехватка квалифицированных кадров.

В-третьих, формирование плана мероприятий по устранению этих барьеров. Это конкретные шаги с указанием сроков, ответственных лиц и источников финансирования.

В-четвёртых, цели и показатели региональных программ должны быть синхронизированы с отраслевыми программами, утверждёнными правительством в 2022 году. То есть региональные показатели по строительству должны соответствовать общефедеральным целям по этой отрасли.

Оценка выполнения региональных программ будет проводиться ежегодно по нескольким критериям.

Основной — достижение целевых показателей по доле вторичных ресурсов в экономике региона. Дополнительные критерии — объём инвестиций в создание мощностей по переработке, количество созданных рабочих мест, снижение объёма отходов, направляемых на полигоны.

Важно понимать, что региональные программы — не формальность. От них зависит достижение национальных целей. Субъектам предстоит провести значительную работу с органами исполнительной власти, местного самоуправления и представителями бизнеса. Только совместными усилиями можно создать работающую систему экономики замкнутого цикла на местах.

— Платформа ИНФРАГРИН разработала интегрированный рейтинг субъектов РФ по циркулярной трансформации 2025, в структуре которого три блока: управление ресурсами (не только отходами), воздействие на экосистемы и построение сервисной экономики. Результаты посчитаны по федеральным округам, чтобы не сравнивать Кузбасс с Кубанью. Но как бы мы ни группировали регионы, есть один общий результат: самый проблемный блок по всей стране — воздействие на экосистемы…

— Это вполне закономерный результат линейной экономики. Ведь, по сути, не только отходы, которые считаются юридически таковыми, но и все загрязняющие сбросы в воду и выбросы в воздух — это тоже отходы хозяйственной деятельности. И все вместе они создают существенное негативное давление на экосистемы, которым всё сложнее воспроизводить свои естественные циклы.

У нас нет другого выхода, кроме замкнутого экономического цикла, и Россия это направление уже для себя выбрала.

Доклад ИНФРАГРИН

"Регионы России: формирование экономики замкнутого цикла и развитие природного потенциала. 2025"

Скачать